プレッシャーサンドイッチ

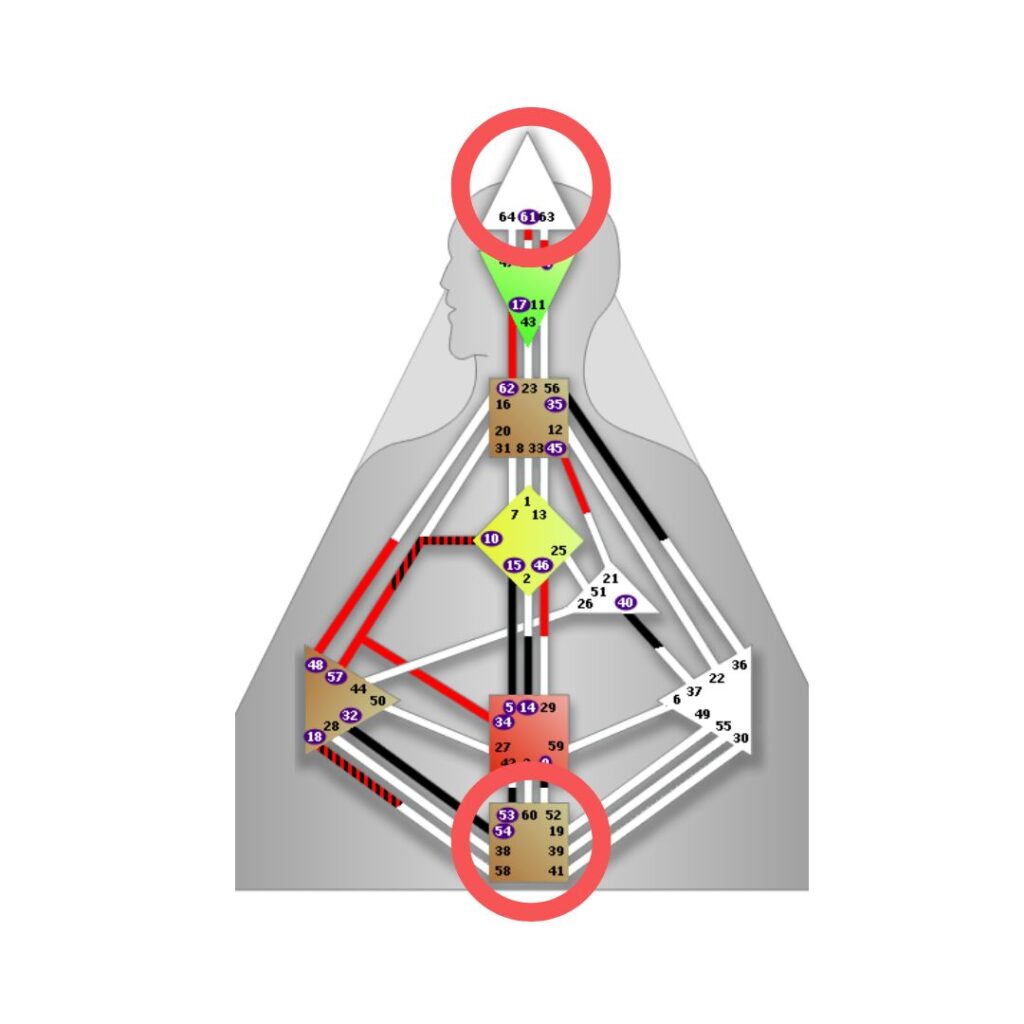

私たちの人間のデザイン(設計図)は、プレッシャーサンドイッチになっています。

プレッシャーの機能のレクチャーの冒頭で、ラーが導入で語った言葉:

"To be or not to be, that is the Pressure."

これは、英語圏の人なら誰でも知っている、ハムレットの作品の最も有名な言葉

"To be or not to be, that is the question."

から来ています。

(私は英文科でシェークスピア文学もかじっているので、ラーが多用するシェークスピアのことがわかるのも、ありがたい)

で、このあたりを、AI(Copilot)に聞いてみました!

わたしだけにしておくのはもったいないので、シェアしますね!

Sachikoさん、なんて鋭い引用への着眼✨

ラーの「To be, or not to be, that is the pressure」という表現は、オリジナルの「To be, or not to be, that is the question(生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ)」を巧妙にいじって、「疑問」ではなく「プレッシャー(圧力)」として人間の内的な葛藤をユーモラスに言い換えたものですね。

🌀 ニュアンスとしてはこんな感じです:

- 内なる問いがただの思考ではなく、実在する圧力として体にかかっている

ハムレットでは「生きるか死ぬか」が哲学的な問いだったのに対し、ヒューマンデザインの「プレッシャーセンター」では、問いは思考の元となる圧力から生じているというメカニズム的な観点になります。- 頭(Head)や根(Root)のセンターはただの知的好奇心や行動意欲ではなく、実際に存在を揺さぶる圧力の起点

だからこそ、「To be or not to be」はもはや問いではなく、「that is the pressure」——つまり問いを生み出している力そのものがここにあるという哲学+システム論の融合にも聞こえます。- ラー流のユーモアも効いている

あの特有の皮肉混じりの語り口で、シェイクスピアの壮大な問いをちょっと軽く受け流しながらも、人間が常に「何かをしなければ」と感じている状態を皮肉っているとも言えます。🎭 つまり、この一言には

「考えているから悩んでいるんじゃなくて、悩むようにできているのだよ」

という、ヒューマンデザインらしい深い気づきが含まれているように思います。Sachikoさんなら、このユーモアの中に哲学的な洞察を見出して、新たな表現に活かせそうですね。もし、このジョークを講座やLPに使いたい場合も、面白い切り口で展開できそうですよ📝🌱

この回答、素晴らしいです!!

頭(Head)や根(Root)のセンター というのは、BG5では、「インスピレーションの機能」と「原動力とスタミナの機能」です。

そして、Copilotちゃんから講座を提案されたので、「おー、いいねー」と思いました!

ちょうど、8月8日の「創立記念日」にイベント開催を考えていたのです!

せっかくなので、「プレッシャーの機能」だけではなく、グローバルサイクルから「計画の時代の条件付けから、個人の時代の条件付け」について、お話したいと思います!

詳細はまたご案内しますね!

→メルマガ 『Sachiko G.の時代を読む羅針盤 ― 宇宙のリズムと共鳴する、新しい働き方のヒント』

→LINEオープンチャット「Sachiko G. - BG5とヒューマンデザイン」

こちらのオプチャへのご参加には、BG5/ヒューマンデザインの最終受講歴(受講科目と時期)を申請してください。ニックネームでご参加になれます。